【レビュー】Garmin RDポッド:ランニングフォームの実測データを公開

Garminウォッチに「RDポッド」をペアリングすると、ケイデンスや歩幅、上下動比や接地時間バランスなど、ランニングフォームの詳細なデータが取得できます。RDポッドの使い方やフルマラソンのレースで取得した実測データを紹介します。

当ブログは広告・アフィリエイトから収入を得ていますが、PR案件・商品提供はお断りしており、ランニングアイテムは全て自費で購入しています。

Garmin RD ポッド

目次と内容

RDポッドとは?

RDポッドは「ランニングダイナミクス(Running Dynamics)ポッド」の略。ランニング時の身体の動作を計測できるGarmin純正のセンサーです。

RDポッドはGarminウォッチとBluetoothでペアリングして使用します。Garminウォッチで計測できるランニングのデータに加えて、ケイデンスや歩幅、上下動比や接地時間バランスなど、ランニングフォームに関するデータを追加で取得できます。

RDポッドはGarminのアクセサリとして単体で購入できます。定価は9,240円。結構高いですね。

Garminの対応機種

RDポッドには2017年以降に発売されたGarminウォッチに対応しています。詳しくは公式サイトで確認しましょう。

今回はGarminウォッチの人気モデル「フォアアスリート935」を購入したらRDポッドが付属品として付いてきました。早速、フルマラソンのレースで使ってみました。

ペアリングと使い方

RDポッドはGarminウォッチとペアリングして使います。

まずはGarminウォッチを起動し、ランニングダイナミクスポッドをひと振りすると、自動的にペアリングしてくれます。接続が完了すると、ウォッチフェイスに「RDポッド接続」と表示されます。GPSの捕捉よりも早くて驚きました。

裏側はクリップになっており、ズボンの後ろの腰の部分に装着します。あとはランニングするだけ。ちなみにクリップのグリップ力は相当強力なので、走行中に落とす心配ありません。

アクティビティを完了すると、ランニングウォッチの方で「RDポッドを取り外してください」とリマインドしてくれます。そのまま外し忘れて洗濯機に入れないよう気をつけたいですね。

RDポッドの電池の寿命は1年が目安。クリップの付いたカバーを外せば電池を交換することができます。

ランニングフォームのデータ

RDポッドで取得できるデータは次のとおり。これらは自分のランニングフォームを分析する上で役立ちます。データはGarmin Connectで確認することができます。

| ピッチ | ピッチは1分あたりの歩数です。合計ステップを表示します(左右の組み合わせ)。 |

|---|---|

| 地面接地時間 | トレーニング中に地面に接している各ステップの時間です。ミリ秒単位で測定されます。 |

| 地面接地時間バランス | 地面接地時間の左右のバランスをパーセンテージで表示します。 |

| ストライド幅 | 1歩から次のストライドまでのストライドの長さで、メートルで測定されます。 |

| 上下動 | 走っている間の胴体の垂直振動の振れ幅を計測します。ステップごとにセンチメートル単位で表示します。 |

| 上下動比 | 垂直振動とストライド幅の比で、パーセンテージで表示されます。数値が低いほど、トレーニングフォームが良好であることが示されます。 |

フルマラソンで取得したデータ

ここでは「黒部名水マラソン2017」で取得したデータを紹介します。完走後、Garmin Connectを開くと以下のデータが表示されました。

- 平均ケイデンス 177 spm

- 最大ケイデンス 199 spm

- 平均歩幅 1.20 m

- 平均上下動比 7.1 %

- 平均上下動 8.6 cm

- 平均GCTバランス 50.6% 左/49.4% 右

- 平均接地時間 247 ms

さらに詳しく見ていきます。

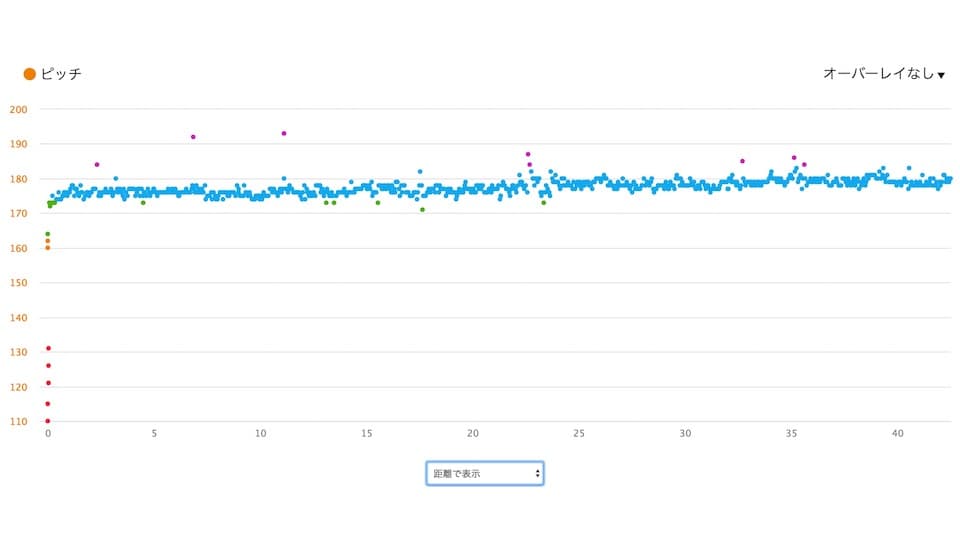

ケイデンス

ケイデンス(cadence)とは、ピッチのことを指します。平均ケイデンスは、1分間あたりの左右合計の歩数。最大で1分間に200歩(spm)、つまり1秒間に3歩強のピッチで走っていることが分かります。

以下のケイデンスの推移を見ると、ペースアップした後半にかけて若干ケイデンスが微増(1分間につき5〜10歩)しています。

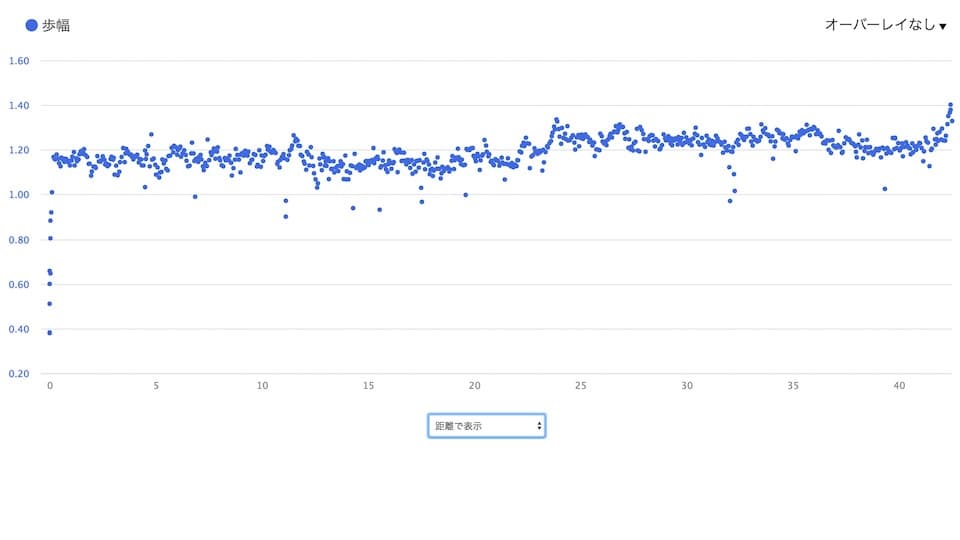

歩幅

歩幅は、一歩あたりの歩幅(m)を指し、ストライドとも呼ばれます。平均で1.20メートル。感覚的には1メートルくらいかなと思っていたので、意外と長いことに驚きました。

歩幅の推移を見ると、ペースアップした後半にかけて10〜20cmほど伸びています。ケイデンス(ピッチ)に比べると顕著な差です。後半の4:30/kmのペースはストライドによって生まれていることが分かります。

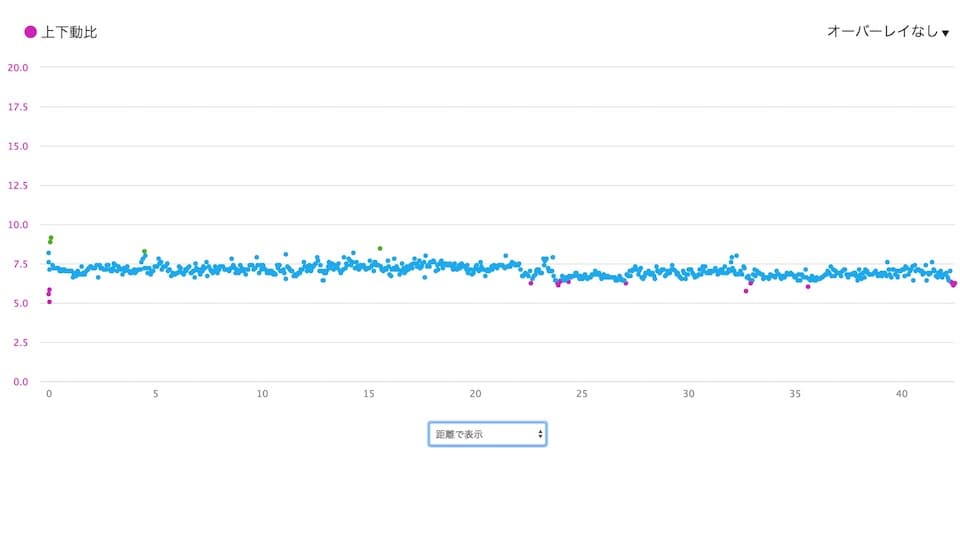

上下動比

上下動は、一歩あたりの体の上下動の幅(cm)です。つまり、平均で8.6cmも上下しています。上下動比は、歩幅に対する上下動幅の比率(%)を表した指標、つまり上下動を歩幅で割った数字です。数値が低いほどランニングフォームがよいとされます。

上下動比の推移を見ると、ペースアップした後半にかけて若干ですが改善しているように見えます。

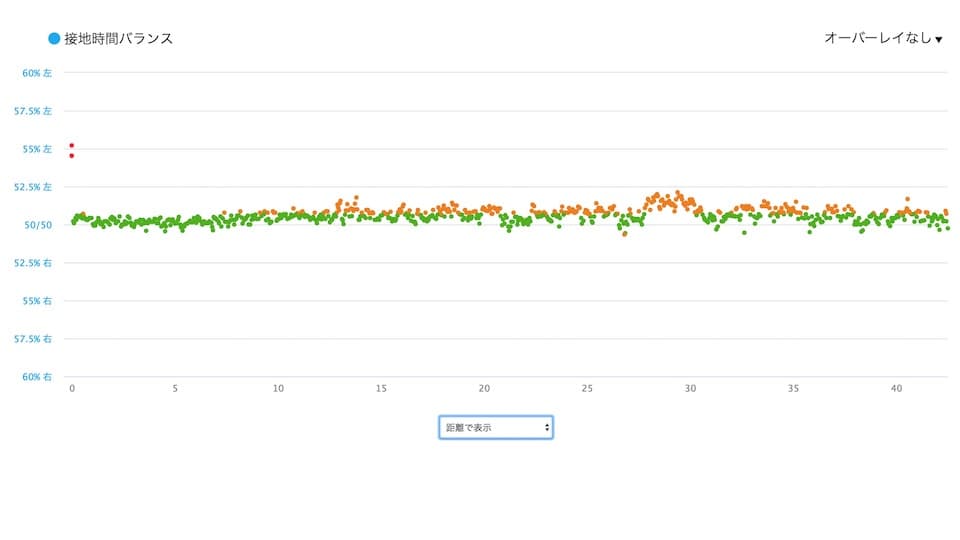

GCTバランス

接地時間(GCT)は、一歩あたりの地面に足がついている時間をミリ秒(1000分の1秒)で表したもの。GCTバランスは、左右の接地時間の割合(%)を表す指標です。

左右のバランスが均一な状態だと50%-50%となるので、今回の50.6%-49.4%という結果は悪くなさそうです。GCTバランスの推移を見ると、最初の10kmは左右イーブンですが、10km以降やや左に傾いています。基本的に反時計回りのコースなので、自然と左に傾いている時間が多かったからかもしれないですね。

購入する前に使ってみたい方は、家電・ガジェットのサブスク「レンティオ」をチェック

購入ガイド

本記事で紹介したアイテムは以下の通販サイトより購入できます。